「もっと良くできる気がする」「少しでも働きやすくしたい」

そんな小さな想いが、未来を動かす大きな力になる——

私たちAvintonは、テクノロジーを味方にしながら、人と組織が共に育つ“学びの場”を、企業の皆さんと一緒にデザインしています。

最先端の医療現場で、ともに学びを育む

私たちがご一緒しているH.U.グループは、臨床検査やバイオマーカー、遺伝子検査の分野で国内外に先進的な取り組みを展開しているライフサイエンス企業。アルツハイマー病領域などの研究開発に力を注ぎ、ロボティクスやAIを活用した「H.U. Bioness Complex」では、全国からの検査を高度に自動化する体制を築いています。

こうした先進的な取り組みをすすめる業界リーダー様に対して、私たちはこの4年間、オンライン講座を通じて“現場に根ざした学び”を共に育んできました。ことしもその信頼関係の延長線上で、ビジネスカレッジの講座を設計・実施しています。

📎 昨年の研修レポートはこちら:

https://avinton.com/blog/2024/08/it-and-ai-lecture-workshop-report-for-hu-group/

テクノロジーと人が育ち合う講座をつくる

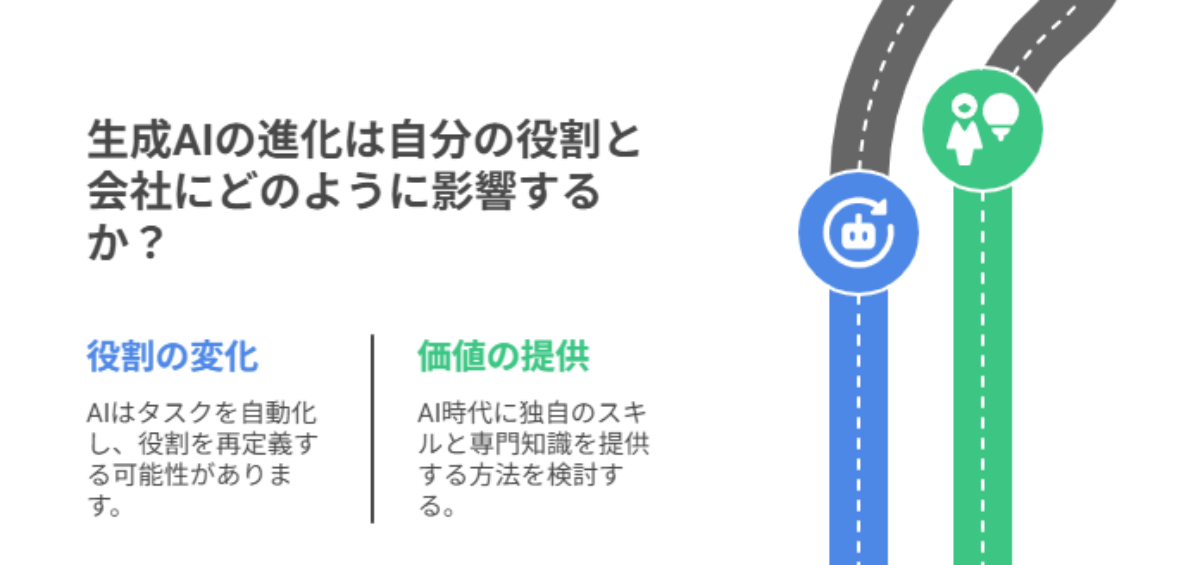

講座に先立ち、受講者には2つの問いを投げかけました。

-

生成AIなどの技術が進化する中で、自分の業務や会社はどう変わり得るのか?

-

その未来に、自分はどんな価値を提供していたいのか?

当日はその問いを軸にグループ対話を行い、代表者がチームの構想を発表。あるチームは現場の課題に根ざした解決策を、別のチームは未来のビジネスモデルを提案するなど、立場や職種を超えてアイデアが交差しました。

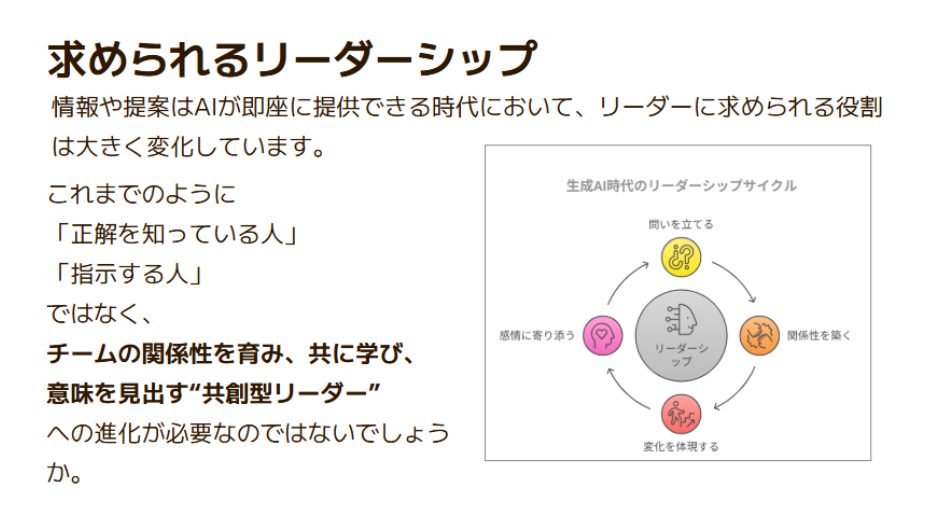

印象的だったのは、「知識」以上に「構想力」や「伝える力」が、DX時代においていかに重要かという気づきが参加者に芽生えたこと。これは、まさに私たちが講座で届けたかった“本質”です。

「違和感」から始まる、未来への問い

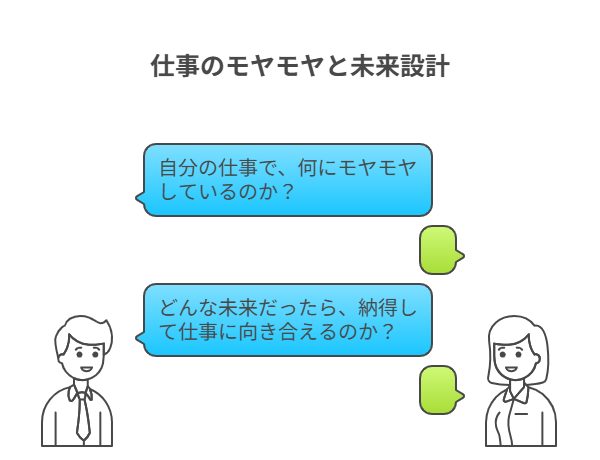

後半のワークでは、あえて「違和感」に向き合う時間を取りました。

-

自分の仕事で、何にモヤモヤしているのか?

-

どんな未来だったら、納得して仕事に向き合えるのか?

これは、単なる問題提起ではなく、自分の感覚にしっかり耳を傾けるための時間。構成主義の学習理論では、知識は教え込まれるものではなく、経験と対話のなかで“自らつくる”ものとされます。違和感は、学びの芽。そこから始まる問いこそが、自分と組織の未来を動かしていきます。

オンラインでも、心がつながる場づくり

「オンラインだと反応が見えづらい」とよく言われます。でも今回は、スタンプやチャット、即興コメントなどさまざまな仕掛けを使って、発言や共感が自然とあふれる場が生まれました。

誰かのひとことに「いいね」が飛び交うと、「私も話したい」と思える空気になる。そうした安心感やつながりが、対話の熱量をじんわり高めてくれます。

DXとは“存在意義の再設計”——TSUTAYAの例から

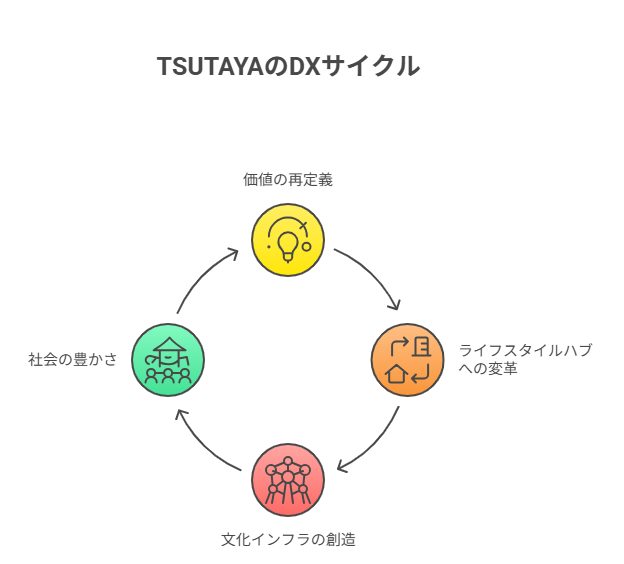

講座の中では、DXを単なる業務効率化ではなく、「価値創造の再構築」と捉える視点として、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)のTSUTAYAの変革も紹介しました。

TSUTAYAがただのレンタル店から、カフェやアート、家電が融合したライフスタイル提案拠点へと進化したように、DXとは「何を効率化するか」ではなく、「そもそも、どんな価値を届けるのか」を見直す営み。

企業理念として掲げられている「カルチュア・インフラ」という言葉には、人と社会を豊かにするために文化や環境を創るという意思が込められています。これは、まさにDX時代のあるべき姿を体現する例だと感じます。

おわりに──“変わる”より“良くなる”を支えるパートナーとして

DXは、「誰かが決めた未来に適応すること」ではなく、「自分たちが望む未来を描き、共に育てていくこと」。

H.U.グループが、先進医療と人材育成の両輪で未来を切り拓こうとしているように、私たちも“人の可能性を育てる伴走者”でありたいと思っています。

変化ではなく、より良くなりたい。

その気持ちに寄り添いながら、問いを深め、語り合い、安心して「言葉にする」場をともに創っていく。

それが、AvintonのDX支援の原点です。

ご関心のある企業の皆さま、ぜひ一緒に、次の未来を描いてみませんか?